英特爾打破摩爾定律18-24個月的規律,僅16個月就推出全新處理器至強可擴展處理器家族,這背后隱藏了什么?

在服務器芯片市場,英特爾占據99%的市場份額;在數據中心存儲和網絡計算領域,英特爾占據50至75%的份額。然而,既有優勢在部分人看來反倒意味著增長勢頭萎靡的隱憂。

上周一,華爾街著名投行Jefferies將英特爾的評級從“持有”下調為“跑輸大盤”,給出的理由是英特爾在“第四次計算架構轉型”的窗口期表現不佳,至強/至強PHI平臺在新興并行工作負載(如深層神經網絡)的競爭中處于不利地位。

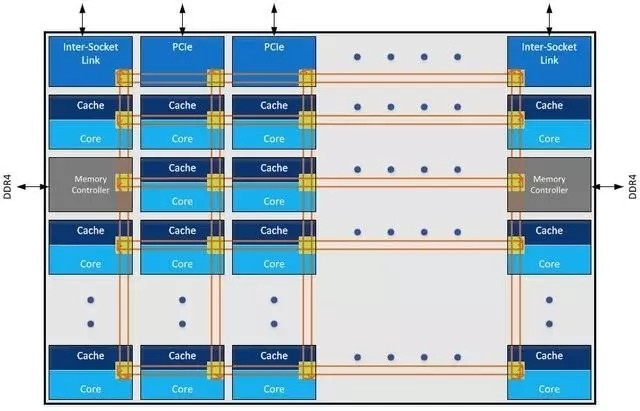

上周二,英特爾隨即推出至強可擴展處理器(代號Skylake)系列,與Jefferies針鋒相對——宣稱“這是業界十年來在數據中心平臺領域的最大技術進步”,強調全新的處理器Mesh架構,可在內核、內存、緩存和I/O控制器之間提供低延遲和高帶寬,并宣布已經向30余個重要客戶售出超過50萬片全新處理芯片。

兩個關鍵詞

作為數據中心產業鏈上游的芯片企業,英特爾對全新至強可擴展處理器的短短幾句描述,卻暗藏四兩撥千斤的信息,其中兩個重要信息是:

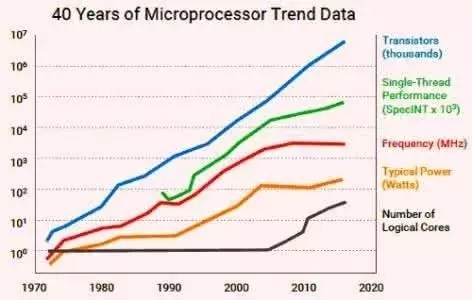

全新Mesh架構:在摩爾定律被業界熱炒即將失效的日子里,如果英特爾仍舊是以提高主頻和制程工藝來發布全新處理器的話,會繼續被Jefferies等持續看低。

和曾經的環形架構相比,全新Mesh架構使得分布式云時代的多核處理器在內核數量、內存、片上緩存架構、內存控制器和I/O控制其之間形成了一定的平衡,從而帶來多達28顆內核。對于基礎軟件來所,這也意味著定價策略要徹底按照內核數或者虛機數才不虧本了。

30個客戶50萬個芯片:曾經,英特爾判斷全球25%的處理器出貨量會在超大型數據中心。短短幾年功夫,這一數字得到不僅得到印證,也在不斷增長,而所有超大型數據中心必然是云計算數據中心。

超過50萬個英特爾至強可擴展處理器已經作為英特爾早期運行計劃的一部分出售給大型云計算廠商,如谷歌云、AWS,以及像AT&T這樣的運營商,和500強超級計算機中的三家。在中國發布會上,前來為英特爾站臺的公有云企業就包括:阿里巴巴、騰訊云、百度云、金山云、京東云……可見全新芯片為云而生。

官方數字表示,全新至強可擴展處理器將虛擬化工作負載可擴展性提高達3.9倍,這意味著它的高端型號特別適用于大型云環境,因為單機服務器承載的虛擬機密度已高的驚人。而由此而產生的高密度服務器還會以空間小、密度高、總體能耗低的優勢進一步降低大型云數據中心的成本。新一代至強可擴展芯片打的口號就是為混合云而生,可以預見它將對云計算市場產生深遠的影響。

打破摩爾定律,16個月即發新品

為什么華爾街投行Jefferies對英特爾有擔憂:

一是微軟的Windows系統新支持ARM處理器,二是英偉達數據中心業務的快速增長。此外,Jefferies還認為業界的第四次架構變革所倡導的是并行計算平臺,英特爾被搶了風頭。

那么,英特爾的前景果真如Jefferies所言黯然失色嗎?

從整體市場格局看,企業市場持續緩慢下滑,但云計算、HPC和AI市場被持續看好,具備充足的增長潛力。英特爾一直通過SSD存儲、網絡、AI加速器以及軟件堆棧來提升和鞏固其在數據中心市場中的份額。

目前,英特爾在網絡和存儲控制,如基站、SSD和專業計算需求等平臺市場上的份額并不盡如人意。據估計,英特爾在這個龐大到45億美元的市場上僅擁有36%的份額。

而在通用計算領域,AMD有東山再起的苗頭,專業AI加速器領域英偉達也來勢洶洶,英特爾突然改變摩爾定律18-24個月的推陳出新節奏,僅隔16個月就推出新一代可擴展處理器,也有放手一搏、高筑門檻的姿態。

英特爾曾經表示:要加速服務器芯片的改進,哪怕以利潤為代價。這意味著英特爾在數據中心領域將大肆擴張,并將火力點集中到如何針對企業、運營商、HPC、云和AI的新型工作負載。

雖然“基于工作負載的計算”這一說法在業界已經存在長達25年了,但英特爾這次在硅層面打造一個全面Mesh平臺,作為至強處理器E5和E7的換代產品,不僅核數達到28內核,也將虛擬化工作負載可擴展性提高達3.9倍,使得最終用戶能夠在每個系統上運行越來越多的不同類型的工作負載。

而除了云計算企業之外,服務器企業、軟件企業,為新一代至強可擴展芯片站臺的廠商可謂五花八門,幾乎涵蓋完整產業鏈。

從硬件角度來看,搭載新一代至強可擴展芯片的服務器在CPU、內存和存儲各方面的指標提升喜人。以服務器出貨量第一大廠戴爾為例,第14代PowerEdge服務器憑借多27%的CPU內核,多50%的內存帶寬,最多可將數據庫IOPS提高12倍。

從軟件角度看,根據英特爾公布的數據,在使用新產品后,Oracle的性能運行速度是其12c數據庫的1.3倍,愛立信將視頻編碼速度提高了1.5倍。

此外,基于Canonical Ubuntu、Microsoft SQL 16和VMWare vSAN 6.6的解決方案打了頭陣。愛立信、HPE、浪潮、華為,聯想,曙光和超微等公司已經開始提供基礎設施解決方案,把目光盯在了企業基礎設施更新換代的大市場上。